Heute: 1. Deutsches Theater Berlin – „Hinkemann“ / 2. Kabarett-Theater Distel – „Jenseits von Germany“ / 3. Stiftung Stadtmuseum Berlin – „BerlinZEIT – Die Stadt macht Geschichte!“ und „Dekoloniale – was bleibt?!“

In Haftanstalten sind schon die eigentümlichsten Bücher entstanden. So auch das Drama „Hinkemann“, das Ernst Toller 1921 im bayerischen Festungsgefängnis Niederschönfeld schrieb, als er wegen revolutionärer Aktivitäten einsaß. Es ist eine Abrechnung mit seiner Zeit, mit Krieg und Kapitalismus. Geronnen ist diese in der Lebens- und Leidensgeschichte seines Protagonisten Eugen Hinkemann. „Eugen Hinkemann kehrt aus dem Ersten Weltkrieg als gebrochener Mann zurück – durch eine Schussverletzung hat er seine Genitalien verloren. Die körperliche Versehrtheit und das Trauma des Krieges machen ihn zum gesellschaftlich Ausgestoßenen, sodass die Hoffnung, ein normales Leben mit seiner Frau Grete zu führen, unerfüllbar scheint.“ Das „scheint“ lässt Hoffnung aufkommen, ebenso wie die angeschlossene Frage im Programm-Zettel: „Kann es dennoch eine Zukunft für Grete und Eugen Hinkemann geben?“

Auch das „dennoch“ ist bemerkenswert, denn es ist schon eine männliche Sicht auf Sexualität und Männlichkeit, die dieses Stück ausmacht. Wie nun zeigt Regisseurin Anne Lenk diese heikle Geschichte? Sie stimmt uns ein in die Zeit des Expressionismus durch die ausdrucksstarken Video-Projektionen (Jonas Link) von überdimensionierten Gesichtern, die einander überlagern – bekannt auch aus Filmen dieser Zeit wie „Metropolis“.

Und dann erscheint Moritz Kienemann als Eugen Hinkemann – der Anti-Held dieses Stückes, der zurecht gefeierte Held dieser Inszenierung! In der häuslichen Küche der Hinkemanns erleben wir, wie die Zweisamkeit zwischen ihm und seiner Frau Grete (Lorena Handschin) an seiner Traumatisierung, an seinen vielfältigen Verletzungen, an seinem Zweifeln an ihrer Liebe und an seinen Selbst-Zweifeln zerbricht. Allein das mit anzusehen, ist schon schrecklich genug. Doch im Laufe des Stückes wird Grete ihn mit seinem Freund Paul Grosshahn (Jeremy Mockridge) „betrügen“, und Hinkemann wird ein entwürdigendes Arbeitsverhältnis in einem Zirkus eingehen, weil ihn die Not dazu zwingt.

Die im Text enthaltene Aussage „alles wankt“ zieht sich mit dem Bühnenbild von Judith Oswald wie ein roter Faden durch die Inszenierung. Die von ihr entworfenen Spiel-Räume vermitteln beklemmend die Enge der damaligen Verhältnisse, aus denen die Menschen zurecht auszubrechen gedachten – und sei es mit einer Revolution und dem Traum von einer neuen Gesellschaftsordnung. Die Musik von Johannes Hofmann ist atmosphärisch großartig auf Spiel, Text und Bühne ein- und abgestimmt.

Im Ankündigungstext heißt es weiter: Hinkemann sei die tragische Geschichte eines Menschen, der die Unermesslichkeit sozialen Leids erkenne und um ein Haar daran zugrunde gehe. Dass er eben nur um ein Haar daran zugrunde geht, liegt daran, dass am Ende seine Frau, schwanger vom Freund, zu ihm zurückkehrt. Auf ihr Geständnis: „Ich bekomme ein Kind“ erwidert er: „Wir bekommen ein Kind." Eine kurze Sequenz mit seiner Mutter (Almut Zilcher) endet mit ihrer Ermahnung, die Hoffnung ist: „Sei ein Mensch“.

Moritz Kienemann spielt eben diesen gebrochenen und am Ende doch nicht gebrochenen Menschen überzeugend und eindrücklich, mit derartig vielen Facetten und einer Hingabe an die Figur, dass sie uns überzeitlich, aktuell und sehr nah erscheint. Denn jede und jeder von uns ist auf die eine oder andere Art durch die Verhältnisse, durch das Konditioniert-Sein auf das Funktionieren in unserem „System“, an der umfassenden Entfaltung von Talenten und ihren Möglichkeiten „behindert“.

Bertolt Brecht schrieb dazu einst in seinem „Lob der Dialektik“: „Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein.“ Eugen Hinkemann hat seine Lage erkannt, doch die Revolution, die grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, bleibt aus. Ihre Infragestellung bleibt.

Aktueller denn je.

Deutsches Theater, bis 31.Mai. Hier geht’s zu den Karten.

***

Es sei eine Made in „Made in Germany“, heißt es in dem Stück, das als „schräger Roadtrip“ angepriesen wird. Und das ist er tatsächlich. Ein Berlin-Besucher hinter mir meinte, dass sei ein „buntes Potpourri“ gewesen. Recht hat er!

Theater hält der Realität eigentlich den Spiegel vor, doch manchmal wird selbst Theater von der Realität überholt. Das aktuelle Weltwirtschafts-Chaos konnten die Macher des Stückes so nicht vorausahnen, ihre Bestandsaufnahme des Standorts Deutschland hätte allerdings treffender nicht ausfallen können.

Sämtliche Themen, die Sie bei den Nachrichten des Tages – regional, national und international – zur Weißglut treiben (könnten), werden an diesem Abend durch die Schauspielenden Nancy Spiller, Stefan Martin Müller und Frank Voigtmann sowie die Musizierenden Tom Auffarth und Fred Symann so geschickt und eben pointiert präsentiert, dass das Publikum aus dem Lachen und Staunen nicht mehr herauskommt.

Ihr Anspruch ist kein geringerer als die Verhältnisse, besser die Missverhältnisse, in denen wir derzeit in diesem Land leben, nicht nur aufzuzeigen, sondern auch Verantwortliche zu benennen und Lösungen für Schieflagen vorzuschlagen. Themen sind z. B. die Steuer-Ungerechtigkeit, die „Staatsleistungen“ an die Kirchen, die Ungleichheit der Verteilung der Vermögen, das Green-Washing von Konzernen, der Export unseres Abfalls nach Afrika, die Flüchtlinge, die Wärmepumpen, die Unpünktlichkeit der Bahn, das Abgehängtsein des ländlichen Raums, das Tricksen mit dem Bundeshaushalt und und und. Die „Künstliche Intelligenz“ bildet die Konstante in dieser Achterbahn der Themen. Dass bei der Kritik an den herrschenden Verhältnissen mit Marx-Zitaten nicht gegeizt wird und alle Parteien ihr Fett abbekommen, versteht sich von selbst. Richten Sie sich sinngemäß auf Pointen wie diese ein: „Ich habe schon lange keinen Blödsinn mehr gehört.“ Pause. „Ich mache mir richtig Sorgen um die Grünen…“

Am Ende sinkt die „MS-Deutschland“ und die Mannschaft singt dazu den „Made in China“-Song.

Dass es zur Zeit in der Distel auch ein Programm mit dem Titel „SchMERZtherapie“ gibt und darüber hinaus das Format „Miss-Verstehen Sie mich richtig“ mit Gregor Gysi und Gästen, zeigt, dass Politik und Satire tatsächlich in Symbiose leben.

Lachen ist heilsam. Gönnen Sie sich diese Therapie!

Kabarett-Theater Distel, bis 21. Juni. Hier geht’s zu den Karten.

***

Wie sattelfest sind Sie in der Geschichte unserer Stadt? Das könnten Sie jetzt im Ephraim-Palais in Berlins Mitte überprüfen. Von Anbeginn bis heute ist die Entwicklung der Stadt dar- und ausgestellt. Über 300 Original-Objekte erzählen die Historie in den vier Abschnitten: Vom Mittelalter bis zur napoleonischen Besetzung, von der Industrialisierung bis zum Ende des Kaiserreiches, von den 1920er Jahren bis in die Nachkriegszeit und schließlich die geteilte und die wieder vereinte Stadt.

Für mich war es besonders faszinierend zu sehen, wie klug und vorausschauend vor Jahrhunderten schon um Einwanderer in unsere Stadt und Region geworben – um 1700 war jede/r fünfte Berliner/in hugenottisch – und wie nachhaltig die Stadtplanung bereits vor über einhundert Jahren gedacht und umgesetzt wurde.

Dass für politisches und theatrales Handeln oftmals die gleichen Vokabeln verwendet werden, zeigen die hervorragenden Begleittexte der Ausstellung. Dort heißt es: „Friedrich I. sah in Berlin eine Bühne für seinen Herrschaftsanspruch“ und „Kaiser Wilhelm II. nutzte Berlin als Bühne für Deutschlands nationalen Ehrgeiz in Europa und für sein koloniales Weltmachtstreben.“

Aber auch die Theatergeschichte ist präsent, denn das Leben selbst schreibt die Geschichten, die wir dann dramatisiert im Theater erleben. Keine realistische Darstellung des Lebens in Gerhard Hauptmanns „Die Ratten“ ohne die Kenntnis der damaligen Verhältnisse in der Berliner Linienstraße. Erwin Piscator – der in der Geschichte unseres Vereins eine besondere Rolle spielt – wird mit seinen neuartigen Bühnen-Experimenten ebenso gewürdigt wie die mit den Geschlechterrollen spielende Claire Waldorf oder Brigitte Helm als Protagonistin des Films „Metropolis“.

Selbstverständlich wird auch die Zeit des Nationalsozialismus mit der Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung von jüdischen Berlinerinnen und Berlinern, aber auch anderen, gezeigt.

Bemerkenswert sind die für die Zeit der Teilung Berlins konsequent verwendeten neutralen Bezeichnungen Ost-Berlin und West-Berlin.

Für jeden Zeitraum gibt es auch Exkurse zu afrikanischen Themen bzw. Verbindungen nach Afrika. In diesem Zusammenhang wird ebenso die Geschichte des ersten schwarzen Berliner U-Bahn-Fahrers Martin Dibobe und seines Engagements für gleiche Rechte gezeigt, wie an das Leben des aus Kamerun stammenden Schauspielers Louis Brody, eigentlich Ludwig M’bebe Mpessa, erinnert, der im Berlin der 1920er Jahre vor allem im Film Karriere machte und sich ebenso für Gleichberechtigung einsetzte.

Im oberen Stockwert des Palais gibt es darüber hinaus noch die Sonder-Präsentation „Berlin im Blick“. Mehr als 70 Fotografien zeigen eben diesen persönlichen Blick von Berlinerinnen und Berlinern auf ihre, unsere Stadt. Zusammengekommen sind diese Perspektiven anlässlich eines Aufrufs „Berlin jetzt!“, an dem sich 450 Menschen mit mehr als 1.500 Fotos beteiligt haben.

Wer sich intensiver mit der Verstrickung Berlins mit der Kolonialisierung Afrikas und seiner Menschen befassen möchte, kann dies z. B. durch den Besuch der Ausstellung „Dekoloniale. Was bleibt?“ in der Nikolaikirche tun. Aber auch andere Orte in Berlin, wie die Wilhelmstraße 92, sind involviert. Dort wird mit der Schaufensterausstellung „Erinnern. Entschuldigen. Entschädigen“ an die Afrika-Konferenz vor 140 Jahren erinnert, auf der die Aufteilung und Ausbeutung dieses Kontinents verhandelt wurde. Auch das Afrikanische Viertel und die Asiatisch-Pazifischen Straßen werden einbezogen und gehören zu diesem Erinnerungs-Projekt.

Die Stiftung Stadtmuseum gehört zu den Kooperationspartnern von Kulturvolk. Kulturvolk-Mitglieder erhalten ermäßigten Eintritt.

1. Deutsches Theater Sei ein Mensch

2. Distel Lachen ist gesund

Stiftung Stadtmuseum Berlin Geschichte und Erinnern

1. Berliner Ensemble Was Covid mit den Menschen machte

2. Gorki Das Monster in uns

3. Staatsoper Gedämpfte Freude am Belcanto

1. Deutsches Theater Disruption und Wohlfühlwimpel

2. Theater im Palais Terzett mit Paul Linke, Dorothy Parker und Marlene Dietrich

3. Schaubühne Dreier in der Schlacht auf der Couch

1. Kleines Theater Reisen ohne anzukommen

2. Berliner Ensemble Nicht nur Brecht

3. Theater am Frankfurter Tor Richtig getrickst

1. Volksbühne Schönes Happening in ruinösen Zeiten

2. Deutsches Theater Toxische Frauenmacht

3. Schlosspark Theater Krawall mit Blödköppen

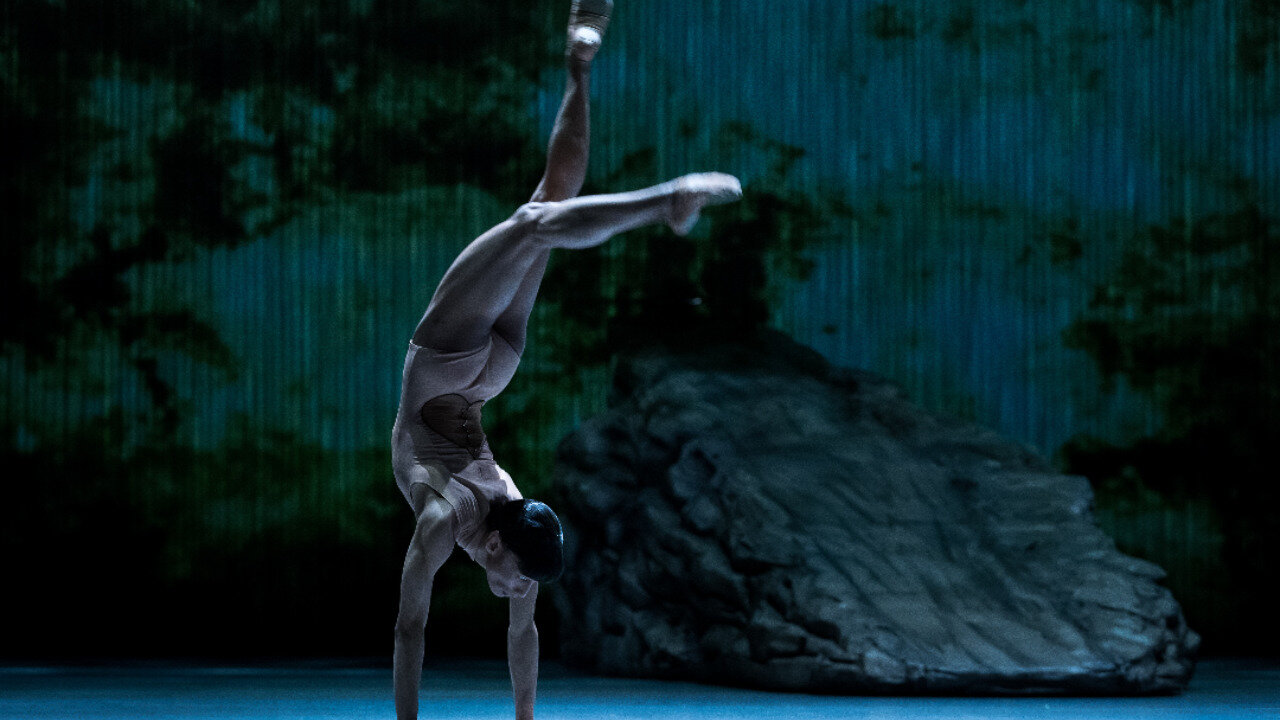

1. Staatsballett Berlin Alles nur geträumt

2. Deutsches Theater Wunschträume und andere

3. Yorck-Kinos Der Alb-Traum vom Ruhm