HEUTE: 1. „MONSIEUR CLAUDE & SEINE TÖCHTER – TEIL 2“ – SCHLOSSPARK THEATER / 2. „GELIEBTER LÜGNER“ – THEATER IM PALAIS / 3. „EIN MORDS-SONNTAG“ – THEATER IM PALAIS / 4. „OPERA OPERA“ – AUSSTELLUNG PALAISPOPULAIRE

In Frankreich verbringt man den Urlaub traditionell im eigenen Land. Der Heimat adieu zu sagen und in Regionen zu fahren, wo man vielleicht kein Französisch spricht und anders kocht, erscheint oft suspekt. So geht es auch Marie und Claude Verneuil. Ziele wie Israel, Algerien, China und Westafrika sind für das wertkonservative Ehepaar keine Traumreise, sondern ein Albtraum. „Das wäre uns alles erspart geblieben, wenn unsere Töchter normale Männer geheiratet hätten“, sagt Monsieur Claude.

Nicht „normal“, das bedeutet: Die Ehemänner der vier Töchter sind – ein Jude, ein Araber, ein Chinese und ein Afrikaner. Allesamt in Frankreich aufgewachsen, aber eben mit Migrationsgeschichte und in drei von vier Fällen nicht katholisch. Mon dieu! Das bringt Komplikationen, praktische wie weltanschauliche.

Mit seiner Filmkomödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ (der Originaltitel lautet übersetzt „Was haben wir dem lieben Gott getan?“) erzielte Philippe de Chauveron 2014 einen internationalen Kinoerfolg. Schnell legte der französische Regisseur und Drehbuchautor zwei weitere Folgen nach, in denen es um die turbulenten Konsequenzen der vierfachen multikulturellen Eheschließung geht.

Roberto Blanco spielt Theater

Im Berliner Schlosspark Theater hat man mit Bühnenversionen von Kinoerfolgen gute Erfahrungen gemacht. Der ersten Episode der Adaption von Monsieur Claude, die vor vier Jahren in Steglitz begeisterte, folgt nun „Monsieur Claude und seine Töchter – Teil 2“ in der Bühnenfassung von Stefan Zimmermann. An der Spitze des vielköpfigen Ensembles stehen erneut Peter Bause als Monsieur Claude und Brigitte Grothum als dessen Frau Marie.

Clou der Besetzung: Für die Rolle des André Koffi, Papa des Schwiegersohns von der Elfenbeinküste, konnte Roberto Blanco verpflichtet werden, erfolgreich als Schlagersänger und Entertainer, aber weniger bekannt als Schauspieler. Doch Film und Theater sind für den mittlerweile 84-Jährigen kein Neuland. Das merkt man seiner so souveränen wie selbstironischen Spielweise an.

Die Reise um die halbe Welt (per Drehbühne im Schnelldurchlauf in den Kulissen von Paul Lerchbaumer), um die neuen Verwandten, sprich die Familien der Schwiegersöhne, kennen zu lernen, bietet Marie und Claude Kulturschocks en masse. Wie schön ist es da, endlich wieder nach Hause zu kommen. Vor lauter Glück könnten sie sogar die einheimischen Kühe auf der Weide umarmen – nicht nur in dieser Szene beweisen Grothum und Bause komödiantische Strahlkraft.

Das Familienglück droht zu zerbrechen

Die Schwiegersöhne haben Probleme mit ihren Berufen und der gesellschaftlichen Anerkennung. Das Unternehmen von Abraham (Gregor von Holdt), als Jude Bio-Halal-Produkte zu verkaufen, erweist sich erwartungsgemäß als Luftgeschäft. So will er mit seiner Adéle (Lisa Julie Rauen) ins Gelobte Land auswandern und müht sich im Hebräisch-Kurs ab. Schwager Abderazak (Manolo Palma) hofft mit seiner Isabelle (Ruth Macke) auf einen Neuanfang als Anwalt bei der angeblichen „Bikini-Revolution“ in Algerien. Chao Ling (Maverick Quek) fühlt sich als Asiate diskriminiert und lebt in ständiger Furcht vor Kriminellen. In Shanghai wartet ein besseres Leben, es scheint in China sogar Interesse an den depressiven Kunstwerken seiner malenden Gattin Michelle (Ina Piontek) zu geben.

Laura (Melanie Isakowitz) hingegen, die jüngste Tochter, lockt eine neue Stelle in Bombay. Ihr Mann Charles (Philip Bender) verspricht sich deshalb eine Chance als Schauspieler in Bollywood. In Frankreich bekommt er als Schwarzer doch nur Rollen als Drogendealer angeboten.

Kaum haben sich Claude und Marie an das multikulturelle Miteinander gewöhnt, da machen die Auswanderungspläne also das Familienglück wieder zunichte. Ein schwerer Schlag vor allem für Marie, die befürchtet, den Kontakt zu ihren Enkeln zu verlieren. Und so ziehen die Eltern alle Register, ihre Töchter und deren Männer zum Bleiben zu bewegen.

Vorurteile sind menschlich

Zwischendurch geht Claude noch rabiat gegen seinen Gärtner (Marvin Münstermann) vor, einen Flüchtling aus Afghanistan, der unter Rückenschmerzen leidet, wobei der Rheumagürtel fatalerweise für einen Sprengstoffgürtel gehalten wird. Doch nicht nur alte weiße Männer, so die Botschaft der quirligen Komödie, pflegen Vorurteile. Klischees und Animositäten prägen auch den Umgang der vier Schwiegersöhne untereinander.

Vivianne (Robin Lyn Gooch), die Schwester von Charles, sieht voller Besorgnis ihrer Hochzeit entgegen. Denn ihr Vater, der extra aus Westafrika anreist, ahnt nicht, dass der Bräutigam in Wahrheit eine Braut (Debora Weigert) ist. Als André Koffi von der lesbischen Beziehung seiner Tochter erfährt, trifft ihn erstmal der Schlag. Alle mühen sich, ihn aus dem Krankenbett zu holen und zum Umdenken zu bewegen. Am Ende gelingt es. Mit einem Hit von Roberto Blanco…

Ein bisschen Spaß muss sein, auch wenn das Thema nicht unkompliziert ist. Der Theaterabend ist jedenfalls so munter wie die Filmkomödie. Regisseur Philip Tiedemann, der in Steglitz unlängst Ionesco (Hier zurückblättern auf Kulturvolk-Blog Nr. 389) inszenierte, zeigt mit seinem toll aufgelegten Ensemble, dass er auch die schwere Kunst der leichten Unterhaltung beherrscht.

Schlosspark Theater, bis 19. Juni. Hier geht es zu den Karten.

„Es grünt so grün…,“ singt Eliza Dolittle in „My Fair Lady“. Der Musical-Welterfolg basiert bekanntlich auf dem Schauspiel „Pygmalion” von George Bernard Shaw. Im Theater im Palais müsste es eher heißen: Ein Mann sieht Rot. Und das bezieht sich nicht nur auf das knallrote Theaterkleid, das Gundula Köster, mit freundlicher Unterstützung der Kostümabteilung der Deutschen Oper, tragen darf.

Im fast 40 Jahre währenden Briefwechsel zwischen Shaw und seiner Angebeteten Stella Patrick Campbell kracht es mitunter heftig. Was natürlich mehr Unterhaltungswert besitzt als die Liebesschwüre, die der irische Schriftsteller und Dramatiker der neun Jahre jüngeren Schauspielerin ebenso leidenschaftlich macht. Neben der Bernhardt und der Duse zählte Mrs. Patrick Campbell zu den großen Aktricen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

„Warum hat Gott uns miteinander heimgesucht?“ In der Korrespondenz, die Patrick in einer Hutschachtel aufbewahrte, kommen so ziemlich alle Facetten menschlicher Gefühlswelten zum Ausdruck. US-Schauspieler und Autor Jerome Kilty, Spezialist für die Dramatisierung von Briefwechseln, hat aus den Dokumenten gegenseitiger Bezauberung das Theaterstück „Geliebter Lügner“ verfasst.

Ideal für kleine Bühnen

1960 am Broadway uraufgeführt, wurde das Zweipersonenstück bald ein Favorit für kleine Bühnen und Tourneetheater. Oft mit prominenter Besetzung. In der deutschen Erstaufführung in der Berliner Komödie waren Elisabeth Bergner und O.E. Hasse zu erleben, vor sieben Jahren spielten Brigitte Grothum und Achim Wolff das Stück im Schlosspark Theater. Gundula Köster und Carl Martin Spengler brauchen sich im Palais vor großen Namen nicht zu verstecken. Mit Pianistin Ute Falkenau, die kurze Eigenkompositionen beisteuert, bilden sie ein eingespieltes Team.

Briefwechsel versprechen erstmal wenig Action. Dafür gibt es in dem lebhaften Hin und Her in der Regie von Annette Klare immer Spannung. Das liegt nicht zuletzt an den gesellschaftlichen Umständen. Die Beziehung reicht schließlich noch ins viktorianische Zeitalter zurück. 1899, „innerhalb von 30 Sekunden“, verguckte sich der 43-jährige noch unbekannte Dramatiker in die damals auf dem Zenit ihres Ruhmes stehende Diva.

Er war verheiratet, sie verlor 1900 ihren ersten Mann im Burenkrieg und ging später eine neue Bindung ein. Vier Jahrzehnte voller Liebesbeteuerungen, voller Vorwürfe, Verfluchungen und Tröstungen: Dieses Wechselspiel ist so turbulent wie unterhaltsam. Und es gibt dennoch viele stillere Momente, in denen man darüber nachdenkt, wie der Mensch mit schmerzhaften Verlusten umgeht. Etwa wenn Stella um ihren Sohn trauert, der ebenfalls auf dem Schlachtfeld blieb. Oder, leider ganz aktuell, wenn der Pazifist Shaw sich mit den Folgen des Ersten Weltkriegs für Europa befasst.

Die Balance zwischen Lachen, Schmunzeln und Trauer rüberzubringen, gelingt dem Duo auf der Bühne vorzüglich.

Theater im Palais, am 28. Mai, 10. und 11. Juni. Dann wieder im August und September. Hier geht es zu den Karten.

Langeweile kann manchmal ganz schön unterhaltsam sein. Vor allem, wenn Menschen aus lauter Verzweiflung aberwitzige Versuche unternehmen, ihr zu entkommen. So wie Hélène (Gabriele Streichhahn) und Clarissa (Gundula Köster), die beiden ungleichen Schwestern in einer französischen Kleinstadt.

Dauerregen macht das einsame Dasein in dem Haus, das sie seit dem Tod der Mutter allein bewohnen, noch unerträglicher als ohnehin schon. Die Blumentapete, der Blick aus dem Fenster auf die Beete hinterm Haus können die Trübsal ebenso wenig lindern wie das gemeinsame Kartenspiel.

Zu Nachbarn gibt es keinen Kontakt. Selbst aus einem „Falsch verbunden“-Anruf schöpfen die beiden Frauen Hoffnung auf Zwischenmenschliches, vielleicht sogar die Begegnung mit einem Mann. Dann lesen sie in der Zeitung, dass in der Gegend eine Tänzerin, die Frau eines chinesischen Fakirs, spurlos verschwunden ist. Hélène und Clarissa entwickeln eine mordsmäßige Idee.

Heiteres Mörderspiel

Mit einer kriminellen Komödie bereichert das Theater im Palais sein vielseitiges Repertoire. „Ein Mords-Sonntag“ vom Theater- und Drehbuch-Autoren Jack Jaquine (1925-2017), würde auch gut ins Berliner Kriminal Theater passen. Das Mörderspiel, das sich die beiden Schwestern ausgedacht haben, beginnt mit einem anonymen Schreiben an die Polizei. Bald steht Inspektor Spingeot (Carl Martin Spengler) auf der vom Regen durchnässten Matte. Herrlich, Herrenbesuch!

Besser noch: Der Ermittler, Typ Clouseau, quartiert sich sogar übers Wochenende im Haus ein, um dem Verschwinden der Tänzerin nachzugehen. Die Schwestern haben den Argwohn nämlich auf sich selbst gelenkt. Man könnte ja mal was anderes totschlagen als nur die Zeit. Und mit der Zeit wird auch das Publikum an der Nase herumgeführt. Zumal sich der Polizist ebenfalls merkwürdig aufführt. Wer ist hier wirklich Ermittler, Täter, Opfer? Was ist das für ein Gulasch, das dem Inspektor aufgetischt wird? Und woran ist eigentlich Mami damals gestorben?

Vielleicht hätten Annette Klare (Regie und Ausstattung) und Ilse Nickel (Dramaturgie) mehr auf Gruseln setzen sollen. Denn es gibt in der Beziehung zwischen Hélène und ihrer geistig ein wenig zurückgebliebenen Schwester durchaus Abgründe und Aggressionen, die man stärker ausreizen könnte. So überwiegt der Humor, wodurch die Mordsangelegenheit recht zahm gerät. Gut, dass sich das Trio auf der Bühne wie gewohnt als spielfreudig und pointensicher erweist.

Wechsel der Intendanz

Gabriele Streichhahn gibt zum Ende dieser Spielzeit ihre Doppelrolle als Intendantin und Schauspielerin auf. Seit Gründung des Theater im Palais vor 31 Jahren gehört sie zum Ensemble, 23 Jahre lang bestimmte sie als Intendantin die Geschicke des Theaters. Nun übernimmt die Schauspielerin Alina Gause, wie Streichhahn gebürtige Berlinerin, die Leitung im Palais am Festungsgraben. Ihre Vorgängerin bleibt dem Ensemble und dem Publikum als Darstellerin erhalten. Gut so.

Theater im Palais, wieder am 2. und 3. Juni, anschließend im September. Hier geht es zu den Karten.

Vorhang auf? Vorhang an, müsste es eigentlich heißen. Denn Michelangelo Pistolettos Kunstwerk „Quadro de fili elettrici“, das einem Theatervorhang sehr ähnlich ist, besteht aus Elektrokabeln und Glühbirnen. Die Kreation des bedeutenden Vertreters der Arte Povera entstand 1967 und zählt damit zu den ältesten Arbeiten der sehenswerten Ausstellung im PalaisPopulaire.

„Opera Opera. Allegro ma non troppo“ vereint Werke von rund 30 Stars der italienischen und internationalen Gegenwartskunst. Die Schau entstand in Kooperation mit MAXXI, dem Nationalmuseum für zeitgenössische Künste in Rom, und untersucht das Phänomen Oper aus dem Blickwinkel von bildender Kunst und Architektur. Natürlich geht es um Musiktheater, mit Szenen, Bauten, Plänen, unter anderem vom Star-Architekten Aldo Rossi. Doch darüber hinaus betrachtet die Schau die Oper als Metapher, als Bühne des Lebens.

Die Ausstellung, deren Herzstück die Sammlung in Rom ist, soll als „Oper der Künste“ verstanden werden. Das ganze, in direkter Nachbarschaft zur Staatsoper gelegene Haus wird von Kuratorin Eleonora Farina mit den unterschiedlichsten Medien bespielt. Auch eine schöne Gelegenheit, das neue Innere des Prinzessinnenpalais kennen zu lernen, das einst das sagenumwobene Operncafé beherbergte, bevor das Gebäude entplüscht und bis auf die Betonwände freigelegt wurde. Die Deutsche Bank nutzt es seit 2018 für Präsentationen seiner Kunstsammlung. Die Pandemie bremste auch das PalaisPopulaire aus. Marinella Senatores Lichtinstallation vor dem Eingang erinnert an Volksfeste im italienischen Süden, aber eben auch daran, wie wir in Corona-Zeiten das Gefühl der Gemeinschaft vermissen mussten.

Für Augen und Ohren

Die Schau bietet nicht nur optische Reize. Philippe Rahm etwa führt uns in seiner Soundinstallation „Sublimated Music“ (2014-2022) in einen Raum mit vielen kleinen Lautsprechern, wo ein Klavierstück von Debussy in einzelne Noten zerlegt wird. Mit Klängen aus zahlreichen Kästen lädt Luca Vitone zu einer Grand Tour durch die Regionen Italiens. Eine kinetische Filmskulptur von Rosa Barba vereint Klang, Licht und Zelluloid, ein Auftragswerk, inspiriert vom Archivio Storico Ricordi in Mailand. Die weltweit wichtigste Sammlung von Manuskripten aus der italienischen Operngeschichte gehört heute zu Bertelsmann, dessen Repräsentanz ja ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft liegt.

Auch wenn der Spaß nicht zu kurz kommt, so wird doch bewusst, wie sehr Oper von der Tragik lebt, mit Verweisen auf aktuelle gesellschaftliche Debatten. Vanessa Beecroft stellt in ihrer Fotoarbeit „Performance VB74“ einen Chor aus nackten, verschleierten Frauen auf, die an Passionsdarstellungen erinnern. Im Gegensatz dazu inszeniert Kara Walker in ihren Scherenschnitten schwarze, versklavte Körper. Der Kolonialismus spielt auch in „Preparing the Flute“, einer mit Video animierten Miniaturbühne von William Kentridge eine Rolle. Der Südafrikaner hinterfragt kritisch die historische Rolle von Mozarts „Zauberflöte“. Auch wenn dieses Singspiel für die Aufklärung steht, bedient es doch in seiner Märchenwelt Klischees von fremden Kulturen.

Es gibt ein spannendes Rahmenprogramm. Am 20. Juni, wenige Tage vor der Premiere von „Turandot“ an der Staatsoper, spricht Regisseur Philipp Stölzl mit Monica Bonvicini über das Verhältnis von Oper und Kunst. Eine in der Schau gezeigte Werkserie der bedeutenden, in Berlin lebenden Künstlerin nimmt direkten Bezug auf die Puccini-Oper.

PalaisPopulaire, Ausstellung bis 22. August, täglich außer Dienstag 11 – 18 Uhr, Donnerstag 11 – 21 Uhr. Eintritt frei, Zeitfenster buchbar unter www.ticketspopulaire.de.

1. Berliner Ensemble Was Covid mit den Menschen machte

2. Gorki Das Monster in uns

3. Staatsoper Gedämpfte Freude am Belcanto

1. Deutsches Theater Disruption und Wohlfühlwimpel

2. Theater im Palais Terzett mit Paul Linke, Dorothy Parker und Marlene Dietrich

3. Schaubühne Dreier in der Schlacht auf der Couch

1. Kleines Theater Reisen ohne anzukommen

2. Berliner Ensemble Nicht nur Brecht

3. Theater am Frankfurter Tor Richtig getrickst

1. Volksbühne Schönes Happening in ruinösen Zeiten

2. Deutsches Theater Toxische Frauenmacht

3. Schlosspark Theater Krawall mit Blödköppen

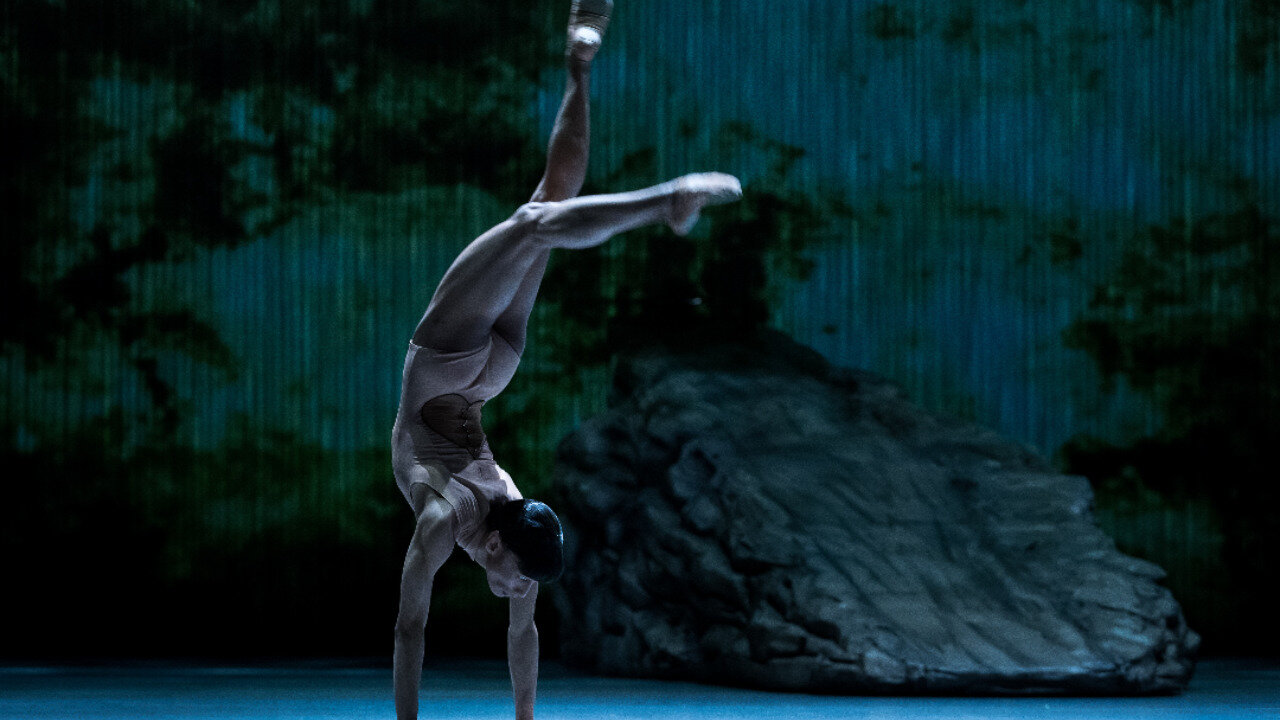

1. Staatsballett Berlin Alles nur geträumt

2. Deutsches Theater Wunschträume und andere

3. Yorck-Kinos Der Alb-Traum vom Ruhm

1. Komische Oper Die Macht der Ideen

2. Wintergarten Berlins Gegenwart ist Gaga

3. Komödie Emotionen stören beim Ermitteln