HEUTE: 1. „legende“ – Volksbühne / 2. „Die Dreigroschenoper“. Finale 2020 mit Wilson jetzt, 2021 inszeniert Kosky – Berliner Ensemble

Als anno ‘89 die Ostler sich nach dem Westen aufmachten, kam ein Westler in den Osten. „Ich bin Ronald M. Schernikau, komme aus Westberlin, bin seit dem 1. September 1989 DDR-Bürger, habe drei Bücher veröffentlicht und bin Kommunist“, sagte dieser schöne Mann mit schulterlang wallendem Haar in seiner Rede auf dem letzten Schriftstellerkongress der DDR Anfang März 1990. Dann sagte er noch: „Die Dummheit der Kommunisten ist kein Argument gegen den Kommunismus.“ Und vorausschauend: „Wir werden uns wieder mit den ganz uninteressanten Fragen auseinanderzusetzen haben, etwa: Wie kommt die Scheiße in die Köpfe.“

Mit derlei Ansagen verschiss es sich der Dreißigjährige bei allen. Doch der aufstrebende Romancier (Literaturinstitut Leipzig, delegiert von der SEW), der verständnisvoll gefördert wurde von Ulbricht-und Goethe-Fan Peter Hacks (nur unter Diktaturen wachsen Dichter), der von Elfriede Jelinek verehrt wurde und befreundet war mit Gisela Elsner und Irmtraud Morgner, dieser West-Ost-Flüchtling war kein Stalinist, sondern, nach eigener Anschauung, die „Milva der deutschen Literatur“. Ein Paradiesvogel also, hochbegabt, hellsichtig und wie es sich gehört für eine exzentrische Diva, einigermaßen verrückt. Ronald M. trug Schnauzbart und Pumps, mochte Karl Marx, Heiner Müller, Marylin Monroe, Schlagermusik, knackige Kerle und gelungene Sätze. Und er starb 1991 mit 31 Jahren an Aids.

Es ist fünf Jahre her, da machten der Regisseur Sebastian Kraft und sein Dramaturg John von Düffel unter Beihilfe der lesenswerten Schernikau-Biografie „Der letzte Kommunist“ von Matthias Frings in den Kammerspielen des Deutschen Theaters aus diesem mutigen Außenseiter-Leben eine szenische Collage: „Die Schönheit von Ost-Berlin“ wurde eine grotesk-komische, tragisch grundierte Geschichte.

Jetzt besann sich Regisseur Stefan Pucher in der Volksbühne auf diesen „letzten normalen Menschen“ (Peter Hacks) und inszenierte dessen Roman „legende“ (klein geschrieben), verfasst zwischen 1985 und 1991, erstmals erschienen 1999.

Es sind rund 1000 Seiten, die da unter Mitarbeit von Malte Ubenauf für die Bühne zu komprimieren sind. Man merkt der opulenten, mit vielerlei Spielweisen und Filmeinspielern durchsetzten Aufführung die enorme Schwierigkeit des Unterfangens an. Es bleibt teils unverständlich, dramaturgisch unausgegoren, wirft aber dennoch gelegentlich einige erhellende Schlaglichter vornehmlich auf Alt-Westberliner Zeiten und deren linke Milieus, wobei die DDR-Nachbarschaft eher unbelichtet bleibt.

Diese wiederum, das sei hier ausdrücklich vermerkt, geistert just höchst eindrücklich auf der Bühne des Deutschen Theaters. Nämlich in Daniela Löffners Adaption von Brigitte Reimanns hoch komplexem Emanzipations- und Widerstandsroman „Franziska Linkerhand“ (DDR-Kultbuch der 1970er Jahre). In der Titelrolle die bewundernswert fragile und zugleich kämpferisch starke, zwischen Aufbruch und Resignation hin und her geschleuderte, schöne zarte Kathleen Morgeneyer. Sehenswert!

Zurück zu Schernikaus „legende“, seinem autobiografisch getönten, überbordenden Monumentalwerk, diesem nicht zu Ende geformten Stilmix aus Parabel, Märchen, Comic, Kabarett und Parodie, aus philosophischem Dialog und gefakten Dokumentationen ohne durchgehenden Plot, ohne Story. Es ist eine schillernde Collage, ein grellbuntes Zeit- und Sittengemälde vom West-Berlin der 1980er Jahre. Da schwirren vier womöglich heilsbringende Götter durch den linkspolitischen Ideologie-Dschungel, hinter denen KP-Funktionär Max Reimann, Ulrike Meinhof, Klaus Mann und Therese Giehse stecken. Ein homosexueller Schokoladenproduzent sorgt für den Auftritt der noch dazu kapitalismuskritischen schwulen Abteilung. Und eine Schauspielerin gibt als Rausschmeißer einen poppigen Auftritt von Marianne Rosenberg. Alles sehr Retro und ziemlich klamottig und ohne kritische Distanz zum letztlich unübersichtlichen Reigen der vielen Figuren und zum Autor. Eine im diffusen hängen bleibende, freilich rührend gut gemeinte Hommage an einen so eigensinnig stolzen wie durch sturen Weltverbesserungswahn schwer verwundeten Freigeist mit genialischen Zügen.

(„legende“ wieder am 8., 15. Februar in der Volksbühne; „Franziska Linkerhand“ im DT wieder am 30. Januar, 17. Februar)

***

Wahrlich, ein legendärer Langlauf, diese „Dreigroschenoper“ von Robert Wilson, dem Regie-Weltmeister hochartifiziell gestylter Bühnenspektakel, dem genialen Erfinder des abstrakt Zeichenhaften gebunden an slapstickhafte Langsamkeit und frappierende Illuminationen, womit er ein jedes Stück verkünstelt und verfremdet. Seit der Premiere vor 12 Jahren gab es 314 Aufführungen dieses elegant expressionistischen und überraschend minimalistischen von Bertolt Brechts hinreißend zynischem Love-and-Crime-Comic mit seiner plakativen Bloßstellung des Daseins als einer Endlosschleife von Missetaten, ohne die menschliches Dasein nicht funktioniert.

Demnächst, Anfang Februar, gibt es die letzten drei Vorstellungen. Mit Ausgabe 317 ist also Schluss mit dem pässlichen Duo Wilson-Brecht ‑ der eine sozusagen das Weltgenie der V-Effekte, der andere als genialer Erfinder derselben. Allein 20 Gäste, überwiegend prominente ihrer Art, mussten für jede Wilson-Brecht-Performance zusammengebracht werden. Und überhaupt: einmal ist eben Schluss.

Aber Berlin, das Theater am Schiffbauerdamm, der Ort der sensationellen Uraufführung anno 1928, ohne „Dreigroschenoper“? Dabei gibt es just einen in der Stadt, der wie geschaffen ist für eine Neuinszenierung: Barrie Kosky, Chef der Komischen Oper, ein Grenzgänger zwischen den Genres und begierig auf freche, trefflich hintersinnige Unterhaltung. Da musste BE-Intendant Oliver Reese nicht lange suchen und wohl auch nicht überreden. Erstens, zählt der klirrend jazzige, ironische Kurt Weill neben Monteverdi, Mozart, Ravel, Paul Abraham zu Barries fünf Lieblingskomponisten; zweitens gehört sein „Lieblings-Theaterstück“, nämlich das weltberühmte von Brecht/Weill, unbedingt in diesen „zauberhaften Rahmen“ der Uraufführung und, das am Rande, zu den Fixsternen deutscher Kulturgeschichte.

Reese hätte, beteuert er, Wilson nicht abgesetzt, hätte Kosky nicht zugesagt – zusammen mit seinem Team, dem gebürtigen Amerikaner Adam Benzwi als musikalischem Leiter und der Bühnenbildnerin Rebecca Ringst. Das Ensemble wird ausschließlich aus BE-Leuten bestehen, die ja erwiesenermaßen auch Show super gut können. Also keine Dagmar Manzel, kein Max Hopp, so die Ansage mit Ausrufungszeichen.

Kosky will mit seiner Inszenierung, sie ist nach Erich Engel (1928 und 1960), Manfred Wekwerth (1981) und eben Wilson die nunmehr fünfte, also Barrie will „im Gegensatz zu Bob, der das Nostalgische, die Berliner Dekadenz der Golden Twenties“ sarkastisch betonte, dezidiert „ins Heute zielen, ohne dabei ins Opernparodistische zu fallen“.

Die Sache wird, das liegt auf der Hand, ein Riesenhit und einigermaßen kostspielig. Doch die Lotto-Stiftung springt in die Bresche mit satten 380.000 Euro. Ohne Moos nix los, das wusste schon Brecht. Und Mackie Messer sowieso.

Noch drei Mal – 7., 8., 9. Februar ‑ ist diese total zur Preziose stilisierte Bettler- und Gangstershow zu bestaunen; diese einzigartige Kostbarkeit aus der Wilson-Factory, dieses ganz von selbst politische Meisterwerk, das ohne klassenkämpferisches Fahnengefuchtel oder nachgestelltes Globalisierungselend auskommt (auch Kosky wird sich bei allem „Heutigen“ davor zu hüten wissen).

Seinerzeit vor reichlich einem Jahrzehnt wussten wir begeistert zu formulieren: „Schließlich aber macht das bei einer Brecht-Produktion so noch nie erlebte Durchkühlte, ja befremdlich Aseptische Wilsons „Dreigroschenoper“ so prächtig brechtisch.“ Demnächst – und das freilich erst in einem Jahr ‑ wird alles ganz anders sein (müssen). Premiere der Kosky-„Dreigroschenoper“: Am 29. Januar 2021.

(Letzte Vorstellungen von Brecht/Weill „Die Dreigroschenoper“, Regie: Robert Wilson: 7., 8., 9. Februar, Berliner Ensemble.)

1. Berliner Ensemble Was Covid mit den Menschen machte

2. Gorki Das Monster in uns

3. Staatsoper Gedämpfte Freude am Belcanto

1. Deutsches Theater Disruption und Wohlfühlwimpel

2. Theater im Palais Terzett mit Paul Linke, Dorothy Parker und Marlene Dietrich

3. Schaubühne Dreier in der Schlacht auf der Couch

1. Kleines Theater Reisen ohne anzukommen

2. Berliner Ensemble Nicht nur Brecht

3. Theater am Frankfurter Tor Richtig getrickst

1. Volksbühne Schönes Happening in ruinösen Zeiten

2. Deutsches Theater Toxische Frauenmacht

3. Schlosspark Theater Krawall mit Blödköppen

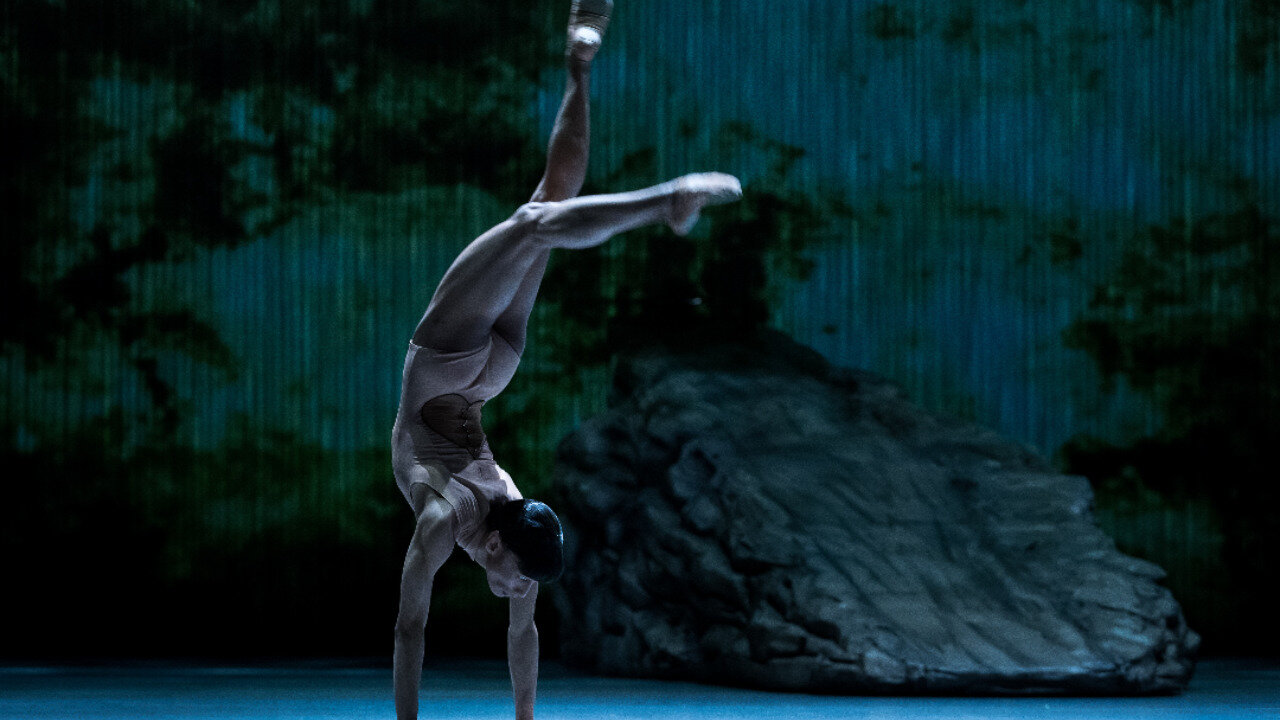

1. Staatsballett Berlin Alles nur geträumt

2. Deutsches Theater Wunschträume und andere

3. Yorck-Kinos Der Alb-Traum vom Ruhm

1. Komische Oper Die Macht der Ideen

2. Wintergarten Berlins Gegenwart ist Gaga

3. Komödie Emotionen stören beim Ermitteln