HEUTE: 1. „Mein blaues Zimmer“ – Lebenserinnerungen der Schauspielerin Angela Winkler / 2. Winkler erzählt aus ihrem Leben. Und singt ‑ Akademie der Künste / 3. TV-Theatertalk

Was für Rollen: Sie war Michael Grübers Iphigenie, Peter Zadeks Hamlet und Robert Wilsons Lulu. Und als Katharina Blum in Volker Schlöndorffs Böll-Verfilmung wurde Angela Winkler zu einem der unvergesslichen Gesichter des Neuen Deutschen Films, was ihr übrigens, 1975, schlimme Beschimpfungen per Post und „sogar nach Hause“ einbrachte („Kommunistensau“, „Terroristin“).

Vier Jahre später war sie, wieder bei Schlöndorff, in dessen Grass-Verfilmung „Die Blechtrommel“ die sanfte schöne, ach so umtriebige Frau Mama vom kleinen Trommler Oskar Matzerath. Und erst kürzlich sah man sie – ganz anders ‑ im Fernsehen in einem Film über deutsch-deutsche Vergangenheiten als eine verbitterte Altstalinistin.

Angela Winkler hat in vielen auch internationalen Filmen mitgewirkt; zuletzt 2018 zusammen mit Ingrid Caven und Tilda Swinton in Luca Guadagnios Neuverfilmung des Horror-Klassikers „Suspira“. Doch das ihr eigentlich nahestehende Genre sei gerade nicht der Film, denn da habe man doch wenig Einfluss aufs Ganze, das brächten letztlich andere zustande. Vielmehr sei ihr das Theater wichtig. „Lebenswichtig“.

Das erfährt man aus Winklers just bei Kiepenheuer & Witsch erschienenen Erinnerungsbuch mit dem romantisch verträumten Titel „Mein blaues Zimmer“. Die 240 Seiten sind jedoch keine Memoiren im engeren Sinn, sondern mithilfe der Dramaturgin Brigitte Landes sensibel zusammengestellte autobiographische Skizzen: Erinnerungen an draußen und drinnen, also vor und hinter dem Vorhang, vermischt mit Zitaten aus der Masse jener Schulhefte, in die Angela seit vielen Jahren tagebuchartig Reflexionen schreibt ‑ aber auch die Texte all ihrer Rollen, um sie sich über die Handschrift besonders zu eigen zu machen.

„Wenn ich auf meine Arbeiten, meine Rollen zurückschaue, bleibt mir vom Leben in dieser Zeit viel mehr in Erinnerung, wo und wie wir in der Zeit lebten, wie groß die Kinder waren, welches Haus, welcher Garten…“

Angela Winkler wurde 1944 im uckermärkischen Templin geboren. Die mütterlichseits musisch inspirierte Familie floh nach Hamburg, später Umzug nach Erlangen, wo der Vater zum Amtsarzt avancierte und sehr dagegen war, dass die Tochter in Stuttgart und München Schauspielunterricht nahm. Ihre ersten Engagements waren in Kassel und Castrop-Rauxel. Dann, 1971, Berlin-Schaubühne.

Sie war es, die ans aufrührerische Hallesche Ufer wollte, und nach einigem Hin und Her war auch Peter Stein dafür. Er schrieb brieflich: „Wir wollen gute Kommunisten sein.“ Doch Winklers Herzensregisseur wurde nicht Stein, das kam vielmehr dem introvert versponnenen Klaus Michael Grüber zu. „Bei ihm fühlte ich mich sofort aufgehoben und musste gar nicht spielen. Ich konnte endlos lange Pausen machen, ohne dass er mich gestört hat. ‚Sei einfach und stolz‘ hat er mir auf einen kleinen Zettel geschrieben. Den steckte ich mir bei jeder Aufführung in meinen Schuh.“

Viel später erst kam sie zu Peter Zadek, der neben Grüber ihr wichtigster Regisseur wurde. 1999 zu den Wiener Festwochen besetzte er sie als Hamlet: schlank und rank, schwarzes, schulterlanges Haar, tiefrotsamtener Hosenanzug mit Stiefelchen und Dolch am schmalen Gürtel. Es wurde ein Riesenerfolg, freilich geboren unter großen Ängsten und schweren Selbstzweifeln, Ausbrüchen, Fluchten, wovon wir im Publikum natürlich nichts ahnten. Jetzt schrieb sie darüber in ihrem Buch.

Der Erfolg ist der großen, mit Auszeichnungen überhäuften Schauspielerin nie in den Schoß gefallen. Sie hat ihn sich immer hart erarbeitet; schon aus Respekt vor der Kunst, den Leuten, vor sich selbst. „Die Entscheidung, Theater zu spielen, fällt mir nie leicht. Ich nehme es so ernst wie mein Leben.“

Das mag einer der Gründe sein, weshalb sich Angela Winkler nie fest an ein Theater band, so sehr sie dort auch umworben (und gefeiert) wurde. „Ich will nicht fest in einem Ensemble sein, aber ich brauche Partner. Ich muss jemandem zuhören können. Wenn ich jemandem zuhören kann, kann ich auch mit ihm spielen. Wenn ich seine Art zu denken und zu sprechen nicht verstehe, fällt es mir schwer, und ich will es auch nicht. Die Kunst von Zadek und Grüber bestand auch darin, ein Ensemble zu bilden, Schauspieler zu suchen, die miteinander spielen konnten und ich mit ihnen.“

Die Winkler muss beides haben: die Arbeit mit der Kunst und die mit dem Leben. Mit der Familie, dem Bildhauer Wigand Wittig und den vier Kindern. „Alle sieben Jahre sind wir umgezogen, haben zusammen alte, verfallene Häuser aufgebaut, und kaum waren sie fertig, sind wir weitergezogen.“ Das Bodenständige, das Häuslich-Praktische, das Bauen und Gärtnern „ohne Arbeitshandschuhe“ als den Kopf, das Herz und die Seele frei machender Kontrast zum Geistigen. Und dann mit Auto oder Flugzeug von der Scholle direkt ins Schauspielhaus der großen Stadt, wie auch immer die heißt. ‑ „Ich brauche den frischen Wind, um im Theater zu arbeiten. Bin kein Stadtmensch und komme bloß nach Berlin, wenn ich hier arbeite. Seit ich Kinder habe, haben wir auf dem Land gelebt…“ – in Ligurien, in der Auvergne, Bretagne oder auf Krautsand, einer Insel in der Elbe.

In Berlin ist Angela Winkler gegenwärtig im Deutschen Theater zu sehen. In Karin Henkels Tschechow-Inszenierung „Drei Schwestern“. Als Irina, die, weit in die Jahre gekommen, wehmütig und dennoch mit einem tapferen Leuchten im Blick zurückblickt aufs glücklose Leben fern von Moskau, dem erträumten Ziel aller verlorenen Hoffnungen: „Irgendwann werden wir verschwinden. Man wird uns vergessen, unsere Gesichter, unsere Stimmen. Keiner wird mehr wissen, wer wir waren…“ – Unvergesslich.

***

Von der Gleichzeitigkeit vieler Leben und der Kunst erzählt Angela Winkler in ihrem Buch „Mein blaues Zimmer. Autobiographische Skizzen“ (22 Euro, schönes Weihnachtsgeschenk). Sie stellt es vor in einer Lesung und im Gespräch mit dem Dramaturgen Hermann Beil sowie der Mitautorin Brigitte Landes. Dazu singt Angela Winkler einige ihrer Lieblingslieder, begleitet von Adam Benzwi am Klavier.

Sonntag, 8. Dezember, 11.30 Uhr. Akademie der Künste Hanseatenweg.

„Drei Schwestern“ wieder im Deutschen Theater am 28. Dezember, 19.30 Uhr.

„Die Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht, Regie Robert Wilson, mit Angela Winkler als Jenny, im Berliner Ensemble wieder am 10., 11., 12. Dezember, jeweils 19.30 Uhr.

***

Heute, Montagabend, 20.15 Uhr, die 57. Sendung „Montagskultur unterwegs“ aus dem Alex- Fernsehstudio in der Friedrichshainer Rudolfstraße 1-8 (nahe S- und U-Bahnhof Warschauer Straße). Mit Alice Ströver sowie den Kritikern Arno Lücker und Reinhard Wengierek. Der besondere Gast ist diesmal Sabine Völker, Intendantin der Berliner Symphoniker. ‑ Kritisch betrachtet werden die Premieren „Die Anderen“ von Anne-Cécilie Vandalem, Schaubühne; „Drei Männer im Schnee“ nach dem Roman von Erich Kästner, Kleines Theater am Südwestkorso; „Samson und Dalila“ von Camille Saint-Saens, Staatsoper Unter den Linden. Später auch im Netz auf YouTube.

1. Berliner Ensemble Was Covid mit den Menschen machte

2. Gorki Das Monster in uns

3. Staatsoper Gedämpfte Freude am Belcanto

1. Deutsches Theater Disruption und Wohlfühlwimpel

2. Theater im Palais Terzett mit Paul Linke, Dorothy Parker und Marlene Dietrich

3. Schaubühne Dreier in der Schlacht auf der Couch

1. Kleines Theater Reisen ohne anzukommen

2. Berliner Ensemble Nicht nur Brecht

3. Theater am Frankfurter Tor Richtig getrickst

1. Volksbühne Schönes Happening in ruinösen Zeiten

2. Deutsches Theater Toxische Frauenmacht

3. Schlosspark Theater Krawall mit Blödköppen

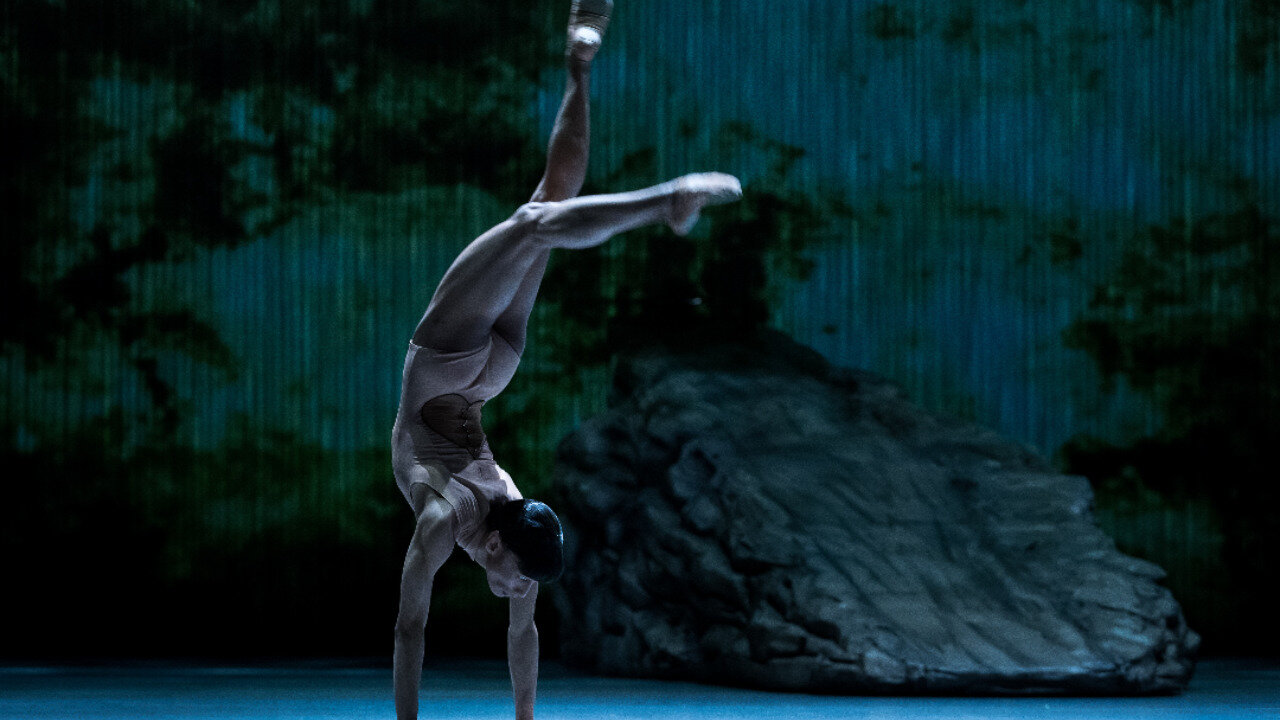

1. Staatsballett Berlin Alles nur geträumt

2. Deutsches Theater Wunschträume und andere

3. Yorck-Kinos Der Alb-Traum vom Ruhm

1. Komische Oper Die Macht der Ideen

2. Wintergarten Berlins Gegenwart ist Gaga

3. Komödie Emotionen stören beim Ermitteln